寒い日が続きますが、この時期店頭にあふれるハートが、あたたかな雰囲気を冬の風景に添えてくれます。

そう、バレンタイン・デーですね。

日本では女性から男性へチョコレートを贈る日として知られてきましたが、欧米では男性から贈ることも多く、贈り物はカードをはじめとして花やケーキなど様ざまなようです。

最近日本でも、バレンタイン・デーは男女に関わらず、日頃の感謝として親しい人に贈り物をする人も出てきているそう。背景にはジェンダーレスの流れや義理チョコにまつわるパワハラの問題などもあるように思いますが、「本当に贈りたい人に贈りたい物を贈る」という純粋な行為になることは、個人的にはとても良いことのように思います。

そういう中で、カードや贈り物を手作りする人も増えているようです。

てっとりばやくセンスある手作り感が出せ、かつ、あたたかな雰囲気を付加してくれるのが刺繍。刺繍されたフェルトのハートや、「刺繍(2)」でご紹介した刺繍アーティストの清川あさみさんの作品のような刺繍カードなど、少しインターネットで調べても、魅力的な刺繍ギフトがいっぱい見つかります。

今はミシンも高機能となり、複雑な模様のミシン刺繍もできるようになったこともあり、初心者でも素敵な刺繍の贈り物を手作りすることができます。

刺繍による装飾をいっそう華やかにするのは、ビーズ。

既製品にワンポイントだけビーズ刺繍を入れても、オリジナルの贈り物になって素敵だと思います。

ビーズ刺繍は「ビード・ワーク」と呼ばれ、古くから豪奢さを競い合った貴人たちにとても愛され、世界各地で発展しました。

特に「インド刺繍」におけるビード・ワークは、緻密さと華やかさで、その美しさはジュエリーのようです。

ビード・ワークBead work

ビードは日本でいうビーズのことで、ビーズを図案的に縫いつけた刺繍の総称、あるいはビーズ手芸一般をさす。アクセサリー、ドレスなどに応用される。ビーズの歴史は古く、紀元前エジプト時代には、かなり精巧なものがつくられたようである。その後ビーズ刺繍は発展し、14世紀ごろから手袋や衣服に縫いとめることが流行した。19世紀以後は、ハンドバッグや服飾面にも広く使用され るようになった。素材もガラス玉のほか、木や竹、プラスティックなども用いられ、それらは刺繍されるだけでなく、編みこまれたり、組合わされたりして用いられる。

皆さんは「インド刺繍」といったら、どのような刺繍を思い浮かべますか?

細かなビーズ刺繍が美しい色鮮やかなものでしょうか。

それとも、モール刺繍やチェーン・ステッチ、サテン・ステッチなど立体的なステッチが多く用いられた重厚感のあるものでしょうか。

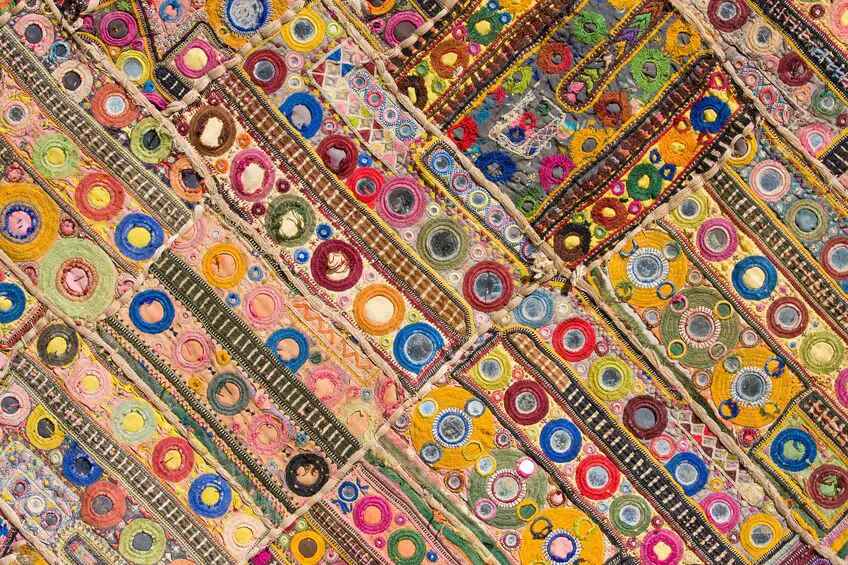

または、小さな鏡片がはめ込まれ、幾何学的な模様が並ぶ、民族的なパッチワークのものでしょうか。

小さな島国の日本でも様ざまな刺繍があったように、大きなインドにも地方や民族ごとに様ざまな刺繍が発展しました。

そのうちのいくつかが中国を経由し、仏教文化として日本に伝わったことは前回お話しましたね。

インドに刺繍が伝わったのは、9世紀頃といわれています。

メソポタミア地方からイスラム文化とともにベンガル地方に伝わってきたものが、各地で発展したのだそう。

ペイズリー柄や唐草文様などからはイスラム文化の影響がうかがわれますが、孔雀やロータス(蓮)、象といったインド独自の柄も発展しました。

絹の糸や金糸、銀糸などを用いるのは日本と同じでも、その色彩感覚が大きく異なり、原色などの鮮やかな色合いで格段と華やかさが増します。

インドししゅうインド刺繍

インドでつくられる刺繍のことで、インディアン・エンブロイダリーともいう。その特徴は、図柄がほとんど左右対称で、ミラー・エンブロイダリーやモール刺繍など、光るものをはめこむものが多く、刺し方は輪郭をとり、内部をサテン・ステッチやチェーン・ステッチで埋める刺繍である。またとくにカシミール地方でつくられるカシミヤ刺繍は、回教文化からうまれたもので、唐草ふうな図柄を特色としている。

インディアン・エンブロイダリーIndian embroidery

インド人による刺繍のことで幾何学的な花柄やペーズリー模様などの繊細で、 東洋的なデザインが特徴である。9世紀ごろメソポタミアからベンガル地方に伝えられたのがはじまりといわれ、インダス川沿いの、カシミール(Kashmir)、 パンジャブ(Panjab)、ラクナウ(Lucknow)、シンド(Sind)などのおもに北西部にみられる華麗な刺繍に発展した。布地は、絹、ウール、木綿、麻などが用いられ、絹の色糸あるいは金糸、銀糸などを用いて、クジャク、ロータス(はす)、象その他の動植物が刺繍され、サリ一、スカート、ショールなどの衣服やじゅうたん、象のたれ飾りの装飾に用いられる。またオレンジやマンゴーは、いろいろに模様化され、インド特有の対称的な幾何学模様にされている。方法としては、布地にチョークや鉛筆の下書きをし、その上にランニング、サテン、ステム、チェーン、ダーニング、あるいはヘリンボーンなどのステッチで刺す。またミラー・エンブロイダリーやモール刺繍など、光るものをはめこんだものもある。

カシミール地方といえばカシミヤ(カシミア)・ショールが有名ですが、伝統的なカシミヤ・ショールはカシミヤ山羊の毛の手織物で、細かな柄を表現するのに非常に時間がかかるため、より短時間で柄を入れる方法として「カシミール刺繍」が生まれたと言われています。

「アリ」というかぎ針状の特殊な針で刺繍するため「アリ・ワーク」とも呼ばれ、目の揃った美しいチェーン・ステッチが特徴です。

花などの植物のほか、西方のイスラム文化の影響でペイズリー柄も多く見られ、表裏どちらから見ても美しい細密な刺繍を施したものは「高級」とされているそうです。

布の端切れを縫い合わせて大きな布を作る「パッチワーク」や鏡片を縫い付けた「ミラーワーク」が特徴的なのは、ラジャスタン・グジャラート地方の刺繍です。

ちなみに、インド独立の父として知られるマハトマ・ガンディーは、このグジャラート州の出身です。

砂漠が広がるこの地方では、強い乾燥や風、砂嵐などで布の痛みが早いため、衣類の補修や補強のためにパッチワークや刺し子、刺繍の技術が発展しました。ですので、こちらも他の民族と同様、衣類以外にも布団などの生活用品全般にみられます。

彼らの刺繍品には多くの生活の知恵がつまっており、例えば、ラバリ族の刺繍を裏返してみると、裏にはほとんど糸が通っていません。これは、貴重な糸を無駄にしないためだそうです。捨てずに保管された糸から房飾りなども作られたようです。

アジア各地の砂漠に暮らす民族の刺繍によく見られるミラーワークは、小さな鏡の周りを糸でかがって留め付ける方法で、その起源はペルシアだと言われています。光を反射する様子から、悪を寄せつけない「お守り」として、婚礼衣装や子ども服も含めた衣服、ラクダの背飾りなどにつけられるようになりました。

また、広い砂漠の中で太陽の光を反射させることで、自分たちの位置を知らせる実用的な役割もあったと考えられています。

グジャラート州は南をアラビア海に接しており、古くから西アジアとの交易の重要な拠点となってきました。そのため貿易で富を蓄えた貴族や商人たちは、自分の権力を誇示するために競って豪華な衣装やタペストリーなどの手工芸品を作らせました。

グジャラート州のカッチ地方の「モチ刺繍」も、そういった財力のもとに発展した刺繍のひとつです。

色彩豊かなシルクやサテンの生地と絹糸などの贅沢な材料を使い、カシミール地方の刺繍と同じチェーン・ステッチのアリ・ワークで、イスラムの影響を受けた幾何学模様や花、果物などの模様が描かれています。その緻密さは手作業とは思えないほど。

モチ刺繍の「モチ(Mochi)」とは、18〜19世紀にこの地方の藩王の宮廷や貴族などの富裕階級によって編成された、刺繍品を手掛ける職人の共同体です。

この共同体にはメグワル族やムスリムのムトワ族など少数民族の人びとも含まれており、様ざまな民族の技法が用いられました。

20世紀半ばにインドがイギリスから独立し藩王制が解体されると、パトロンだった富裕階級は財力を失い共同体はなくなりましたが、共同体の中で培われた技巧と意匠は、農牧民たちの婚礼衣装や調度品などの刺繍として継承されました。

しかし、地震や飢饉など多くの自然災害がこの地域を襲い、生活に困った人びとがこの美しい刺繍や染め物などの工芸品を安価で売って生活の足しにするようになり、多くの貴重な作品が失われてしまったそうです。また、産業革命以降、機械によって大量生産された製品が台頭し、手間暇のかかるグジャラートの手工芸品は、質・量ともに衰退の一途をたどり、この技術を後世に伝えるのは数家族のみという状況になってしまいました。

こうした状況に危機感を抱いたインド政府やNGO、生産者たちは、現代に合った用途やデザインにした製品を開発し、グジャラートの手工芸品の認知拡大に努めました。その結果、グジャラート刺繍は世界中で高く評価され、人気が一気に広まりました。

パッチワークの美しいインド刺繍ですが、「パッチワーク」は「新・田中千代服飾事典」では、「エンブロイダリー【Embroidery】」の項のひとつとして掲載されています。

刺繍もパッチワークも、衣類や布製品の補強や補修を目的とした実用的なものでありながら、そこに装飾性を付加した技術だからでしょう。

つまり、人びとの「生活の知恵」と「豊かな感性」の結晶ともいえますね。

今では装飾性だけが残ったようにみえる刺繍ですが、様ざまな民族の刺繍をみていくと、その裏に「文化」という大きな物語があることに気づかされます。

次回も、様ざまな民族の文化を表す、美しい刺繍をご紹介していきたいと思います。お楽しみに。