前回、ぐるっと首の周りを囲む大きな襞(ひだ)の「ラフ」が登場しましたが、食事などの際に大変不便なため、女性のドレスの襟は、「メディチ・カラー」のように下あごの部分が開いた扇状のものへと変わっていきました。

男性の方はというと、大きなラフの不便さを、まず襞(ひだ)を無くし、折り返して下へ垂れ下がる形にして解消しようとしたようです。

スタンド・カラーの内側にはラフではなく、平らで大きな別襟を取り付け、肩のあたりまで広く覆ったスタイルが出てきました。大きいものはケープのように見えます。

当時の流行の中心となっていた17世紀中頃のフランス宮廷で、「falling band collar(フォーリング・バンド・カラー)」という首から肩にかけて体にフィットした大きな襟が流行りました。この襟は、先の「メディチ・カラー」のマリー・ド・メディシスの息子のルイ13世やフランドルの画家アンソニー・ヴァン・ダイクが着用していたことから、「Louis XIII collar(ルイ13世カラー)」「Van Dyck collar(ヴァン・ダイク・カラー)」とも呼ばれています。

この頃から男性の上着「プールポワン」は、次第に過度な詰め物や装飾性がすたれていき、その代わりに丈が腰を覆うほど長くなっていきました。

当時ヨーロッパで起こった「啓蒙思想」の影響もあって、装飾性よりも動きやすさや扱いやすさなどの機能性が求められたのでしょう。

細いスタンド・カラーに取り外しのできる襟のついたシャツもあったそうです。

17世紀後半に、胸と肩に掛けて後ろで結ぶ、少し小ぶりのよだれかけのようなタイプの「rabat collar(ラバト襟)」が登場します。

機能性が求められたといっても装飾性を失ったわけではなく、こちらもまだレースで作られたものが多くありました。そして、ネクタイの前身である「cravate(クラヴァット)」にとって代わられるまで男性の襟もとを飾りました。

現在「ラバト襟」というと、ローマ・カトリック、国教会、正教会などの司祭が平服である「カソック(キャソック)」の時に着用する、よだれかけのような布が付いている着脱式のスタンド・カラーを指すことが多いようです。

「クラヴァット」は、基本的には襟というより、首のところで結んだり、巻きつけたりして着用される細長い布です。

後にイギリスから独立するアメリカのペンシルバニア州の設立者となったイギリスの政治家ウィリアム・ペンやあの有名な音楽家のルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの肖像画の首元に見られる、細長いスカーフのようなものです。

ナポレオン1世の戴冠式を描いた絵画を見ると、彼の首元にも美しいクラヴァットが見られます。

フリンジのような装飾が付いていたり、布自体が高価なレースなど装飾性があるものだったりすると、結び方はシンプルだったりしますが、結び方には様ざまなヴァリエーションがあり、時代や地域によって流行があったようです。

フランス革命あたりから19世紀初頭にかけては、高めのスタンド・カラー(ハイ・カラー)シャツに、このクラヴァットをあごが埋まるくらいに巻き付けたスタイルが流行ったそうです。

襟としては、18世紀には男性の上着に「lapel(ラペル)」が現れます。「ラペル」は現在の背広やジャケットのtailored collar(テーラード・カラー)の下襟部分ですが、この「ラペル」については、成り立ちも含めて面白いので、後ほどあらためてお話ししたいと思います。

男性の襟も19世紀に入ると、シャツが簡素化されていき、襟の装飾性も失われ、現在のドレスシャツの原型が形作られました。その背景には、合成樹脂の開発に後押しされたボタンの普及があるといわれています。

シャツは上流階級だけでなく、一般人が着用する衣服として広く定着していきました。

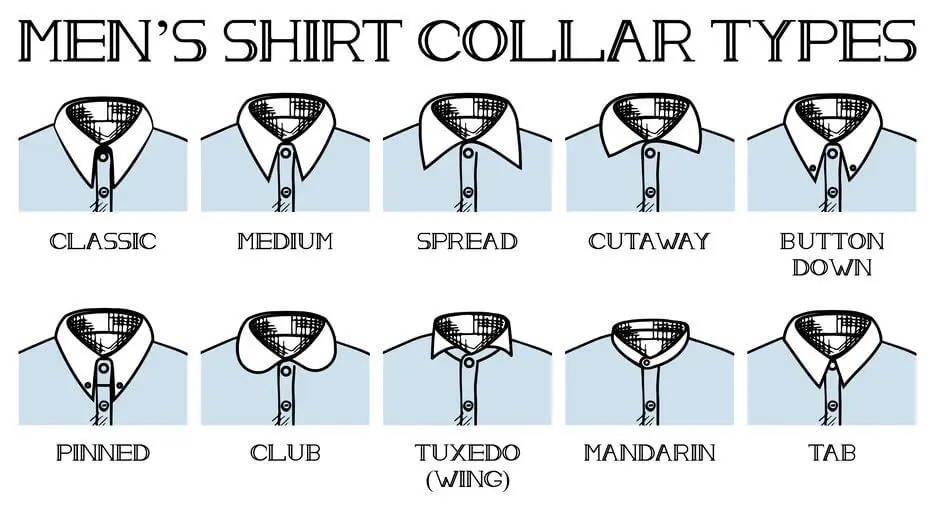

シャツがシンプルになると、「襟の変化でファッションを楽しもう」と思うのでしょうか、この時期はもっとも多種多様な襟が登場しました。現在のドレスシャツの襟のタイプのほとんどが、1800年代後半に発明されたとのことです。

大きな変化としては、それまでスタンダードだった「スタンド・カラー(立ち襟)」に加えて、現在主流の「折り襟」が生まれました。

1830年代には、「detachable collar(デタッチャブル・カラー)」、いわゆるどんなトップスにも自由に合わせられる、取り外し可能な「付け襟」が発明されました。

この襟はしっかり糊(のり)付けられており、様ざまな形のものがありました。

あの「ラフ」もかっちり糊付けされた付け襟でしたが、この「デタッチャブル・カラー」は、意図的にシャツとは別のアイテムとして販売されました。「意図的」というのは、洗濯の際に最も汚れやすい襟とカフスだけ取り外して、全部丸洗いしなくても済むようにするためだったのです。

というのも、当時洗濯は、その技術が未熟なことや豊富な水の確保において、なかなか困難を伴う家事のひとつでした。加えて、度重なる戦争で人々の生活資材はかなり不足しており、ファッションどころか食事さえもままならず、一家で一年に一人分の服しか新調できなかったそうです。

こうした貧乏暮しでも、夫の尊厳は保ちたいと願った主婦によって、できるだけ洗濯回数を減らしつつも清潔感を保てるという、この時代ならではの理由で、この便利な取り外し可能な「付け襟」が考案されたともいわれています。

けれど、そんな「付け襟」も第一次世界大戦後には、開放感を求める世相もあってか、1930年代頃までには衰退していきました。

戦後の開放感と暖房器具の発達などもあり、人びとは衣服により軽さを求めるようになり、リネンや薄手のコットンを使ったシャツが主流になっていきました。

襟も、糊付けの硬い襟ではなく、アイロンで整形してシワも取ることができる着心地の良いソフトなものを好むようになっていきました。

この頃人びとは、柔らかい襟が硬い襟と同じようにきちんと見えることに気付いたのです。

1920年代に活躍したフランス人テニスプレーヤーのルネ・ラコステが、当初ポロの選手が着ていた吸汗性優れたジャージ素材のシャツに目をつけて、テニス用らしくこれに襟を付けて開発したのが「ポロシャツ」です。そして1933年にあのワニのマークの「LACOSTE(ラコステ)」を創業しました。

ちなみに、テニス用なのになぜ「ポロシャツ」なのか、という名前の由来については諸説あるようですが、当時の商品名は「CHEMISE LACOSTE(シュミーズ・ラコステ)」で、最初の広告コピーは「テニス、ゴルフ、マリンスポーツのために」だったそうなので、後からポロの競技者もよく着るようになったから、という説が有力かもしれませんね。

Tシャツのように柔らかく吸水性のよい素材なのに、襟が付いているだけできちんと見えるポロシャツは、夏の「クールビズ」の時には大変便利なアイテムです。

いくらスーツじゃなくていいといっても、ビジネスの場では「きちんと感」は維持したいもの。「クールビズ」と言われて、着ていく洋服に悩んでいる人も多いかと思いますが、そんな時はポロシャツを選んでおけば、間違いはないでしょう。

ちなみに、みなさんは「blue collar(ブルーカラー)」「white collar(ホワイトカラー)」という言葉を知っていますか?

知っている人も「カラー」は「color /colour(色)」だと思っていた人もいたのではないでしょうか。

「ブルーカラー」は、製造業、建設業などの現場で働く肉体労働者を指します。彼らの作業服や制服が青系であったことから、こう呼ばれるようになりました。

もう一方の「ホワイトカラー」は、オフィス内で主に事務や営業に従事するいわゆる頭脳労働者を指します。ワイシャツの襟が白いことからこう呼ばれるようになりました。

この肉体労働者が青系の作業着で、頭脳労働者が白いワイシャツであった背景は、この少し前に触れた「付け襟」と同様、当時の洗濯事情があるようです。

デスクワークの人は白いシャツを清潔に保つことができますが、汚れやすい現場で働いている人は、汚れても汚れが目立ちにくい暗い色を着れば、そう頻繁に洗濯しなくても済む、ということで、作業着は青系のものが多かったようです。

リネンや薄手のコットンがシャツの素材に使われ、ボタンが大量生産されるようになった20世紀は、実に様ざまなデザインのシャツが登場しました。ボタンダウンシャツやピンホールシャツなど現在あるシャツの種類のほとんどが、20世紀以降に誕生したそうです。

そしてそのそれぞれのタイプのシャツに、さらにそれぞれ様ざまな襟が展開されました。

次回は、いろいろなタイプの襟をご紹介したいと思います。