さて、前回は中世ヨーロッパの男性の一般服「プールポワン」に帯状の「スタンド・カラー」が付き、次第にその高さが高くなって、内側に襞(ひだ)が付いたりして、装飾性を増していった経緯をお話ししました。

そして宮廷文化が花開いた16世紀後半のヨーロッパ。

ファッションにおける装飾性が王族や貴族たちの間で競われたことは、「ハンカチーフ」や「ボタン」の回でもお話ししましたね。

襟も同じように、スタンド・カラーの内側に付くようになった襞(ひだ)がどんどん幅を広げ、大型化して存在感を増していったのです。

そしてピークに達すると、巨大な“あの襟”が登場しました。

そう、「ruff(ラフ)」、つまり「襞(ひだ)襟」です。

この巨大な襟に、ヨーロッパ中の王族や貴族の男女は夢中になり、ラフはこの時代の貴人の衣服の一大特色となりました。

あるフランス王が、戴冠(たいかん)式の時間を忘れるほどこのラフを付けるのに熱中した、なんてエピソードも残されているそうです。

あらためてこの時代の貴人の肖像画を見ると、その襟のほとんどがラフであることに気づかされます。

あの美しい襞(ひだ)は、専用のコテで放射状に折り目を付け、でんぷん糊(のり)で固めたものだそうですが、この糊(のり)付け加減が非常に高度な技術を要し、費用もかさんだようです。

素材はリネンやモスリン、レースが使われましたが、特に装飾性の高い繊細なレースは女性に好まれました。

もっとも豪華で有名なのが、あのエリザベス1世の肖像画でも有名な、エリザベス朝時代に用いられた「Elizabethan collar(エリザベザン・カラー/エリザベス・カラー)」でしょう。

エリザベス・カラーは、鯨の骨などからできたワイヤーを張って支えられた、あるいは糊(のり)付けられたレースの襟ですが、もはや襟というより何か装置のようです。

あの複雑で繊細なレースは「reticella(レティセラ)」という、「needle lace(ニードル・レース)技法の源」といわれる手法で作られたもので、布地に刺繍を施した後、糸を引き抜いて数本の糸を残し、ボタンホールステッチで補強して幾何学的な模様を作るという、非常に手間暇のかかったレースです。

エリザベス1世が愛用していた襟のひとつに「rebato(リバト/ラバート)」という襟がありました。

レースやカットワーク、リネンでできた繊細な幅広の輪状の襟で、頭の後ろで高く盛り上がり、前に向かって少し倒れています。

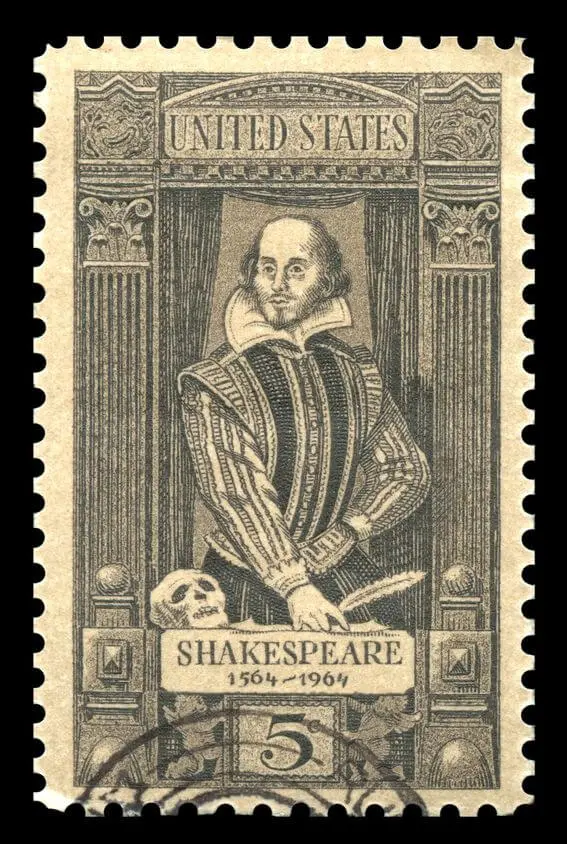

リバトは16世紀後半から17世紀前半にかけて流行したもので、リバトだけでも様ざまな形や作り方があり、必ずしも襞(ひだ)をともなっていたわけではないようです。あのエリザベス朝時代に活躍したイギリスの劇作家・詩人のシェイクスピアの肖像画に描かれているタイプは襞(ひだ)がありませんが、リバトの一種のようです。

そのリバトの襞(ひだ)が、「富と権力の象徴」としてどんどん贅沢な装飾になり、大きさも幅広になり、さらに何重にも重ねられたりして巨大化した究極の形が「エリザベス・カラー」だといえます。

けれども、このぐるっと首の周りに大きな襞(ひだ)が広がる形は、食事の時に飲食物が襟に付いてしまったり、首を動かしにくいため大変不便でした。先にお話しした動物用の保護具の「エリザベス・カラー」を見れば、その不便さは想像できますよね。

まず、女性のドレスの襟は、下あごの部分が開いた扇状のものへと変わっていきました。

扇状なので「fan collar」(ファン・カラー)」と呼びますが、特に胸を大きく開けて、肩から頭の後ろに骨入りのレースを扇状に立てた大きなタイプは、イタリアのメディチ家から嫁いでフランス王妃となったマリア・デ・メディチ(フランス語名:マリー・ド・メディシス)の肖像画に描かれていることから、「Medici collar(メディチ・カラー)」と呼ばれています。

おとぎ話のお姫様が着ているドレスなどでも、よく見られるタイプですね。

「メディチ家」といえば、この時代のファッション・リーダー、カテリーナ・ディ・ロレンツォ・デ・メディチ(フランス語名:カトリーヌ・ド・メディシス)が思い出されます。レースをとても愛し、レースの縁取りのハンカチーフをヨーロッパ中に流行らせました。この巨大なレースのラフを見ていると、彼女が愛し広めたレースは、この時代のファッションの重要アイテムだったということがよく理解できます。

ハンカチーフと同様、ラフも美しいレースに刺繍を施したり、宝石などを散りばめたりして、貴人たちがこぞって贅を競い合い、どんどん豪華になっていったようです。

一方、女性のドレスも、それまでの豪壮で華麗なバロック調(様式)から優美で繊細といわれるロココ調(様式)に移り、不便な大きな襟や過度な装飾はすたれていき、18世紀前半には女性性を強調したような大きく開いた襟ぐりに、細い襞(ひだ)をつける程度になっていました。

「ロココの女王」と呼ばれたこの時代のファッション・リーダーは、そう、フランス王妃マリー・アントワネットです。

彼女のドレスを見ると、この頃のトレンドがわかりやすいですね。

この頃女性の関心は、襟元よりも次第に下半身のスカート部分に移行していったようです。

スカートを膨らませるために、鯨のひげや骨、針金を輪状に重ねた骨組みの下着である「crinoline(クリノリン)」が1850年代後半に登場すると、スカートとのバランスをとるためか、レースやシルク製のケープ風の大きな襟が復活しましたが、クリノリンもラフのようにどんどん巨大化し、事故などにつながることが増え、このスタイルはやがて衰退していきました。

19世紀末期に「bustle(バッスル)」がクリノリンに代わってスカートをふくらませますが、この頃には男性のシャツやテーラード・ジャケットのデザインが女性の上着に取り入れられ、襟の存在感はすっかりスカートの陰に隠れてしまいます。

カラーCollar

ー 歴史 ー

<前略>

16~17世紀の宮廷中心時代になると、衿の歴史上もっとも特筆すべき装飾的一時代が展開される。すなわち首をおおってあごまで達したハイ・ネックともいえる衿に、ラフ(ruff)とよばれる車型の襞(ひだ)衿のついたものがスペイン宮廷にあらわれた。こののりづけかげんはひじょうにむずかしいとされ、費用もかさんだといわれる。イタリアから最初はじめられたといわれるが、流行は熱狂的で、あるフランス王が戴冠(たいかん)式の時間を忘れるほどにラフをつけるのに熱中したなどのエピソードが残っている。しかしこの型は食事のときにはひじょうに不便であったため、のちに下あごの部分があいた扇型のものにとかわった。このほか、胸を大きくあけて、肩から頭の後ろに骨入りのレースを扇型にたてたメディチ家の好み、さらに17世紀中ごろになるとフランスが流行の中心になり、ラバ (rabat)というひじょうに大きな折返り衿が流行した。こうして歴史をたどってみても、丸いもの、四角いもの、かたいもの、波うったもの、また材料からいってもレース、布、毛皮、ビーズなどとあらゆる種類のものがみられる。現在使われているカラーの材料も古くから使いならわされたもののほかに、エナメルやアルミはくプラスティックなど年々科学の発達とともに新しい素材が使われている。

ラフのような豪華な大きな襟は、ファッションの表舞台からすっかり姿を消してしまいましたが、この魅力的な襟に注目する現代のデザイナーたちの手によって、ラフは斬新な最先端のファッションとして再びモード界で復活しているようです。

また、今シーズンは「襟」「大きな襟」がトレンドのようなので、時折小ぶりのラフを見かけます。

あなたはラフを見て、どんな印象を受けますか?

雪の女王やハートの女王など「女王様」のイメージ?または白雪姫などの「プリンセス」?それとも哀しそうな「ピエロ」でしょうか?

「ウーパールーパー」や「エリマキトカゲ」を思い出す人もいるかもしれませんね。

私は「ラフ」というと、フランシス・フォード・コッポラ監督の映画「ドラキュラ (Bram Stoker’s Dracula)」で、吸血鬼にされた主人公の親友が着用していた美しいレースのウェディング衣装を思い出します。その大きな白いレースのラフの美しさが、特に鮮烈でした。

怖い映画は不得意なのに、この映画には怖さも忘れて最後まで見入ってしまうほど、素晴らしい衣装が次々と登場します。

その衣装デザインをされていたのは、日本人の石岡瑛子さん。本作で「アカデミー賞衣装デザイン賞」を受賞されました。

残念ながら2012年にお亡くなりになられてしまいましたが、昨年11月から今年の2月まで大きな回顧展が東京都現代美術館で開催されていました。ご覧になった方もいるでしょう。またアンコール開催してほしい展覧会です。

映画や舞台などの衣装デザインでは、あらゆる時代のあらゆる民族の衣服、または自然界にインスパイアされてデザインされたものが多くあります。

デザインを志す人はぜひ、装飾性に富んでいた時代の襟に注目してほしいな、と思います。きっと今の閉塞感を破るようなデザインがひらめくのではないかしら。

今回は大きなラフから始まって、欧米の襟をざっと見てきましたが、いかがでしたか?次回は19世紀の続きから、あれやこれやとまだまだ襟のお話も続きます!もう少しおつき合いくださいね。